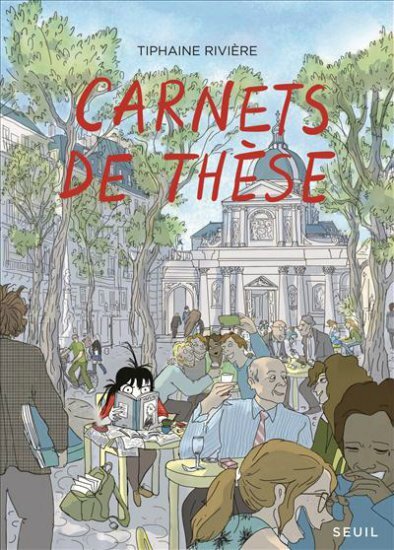

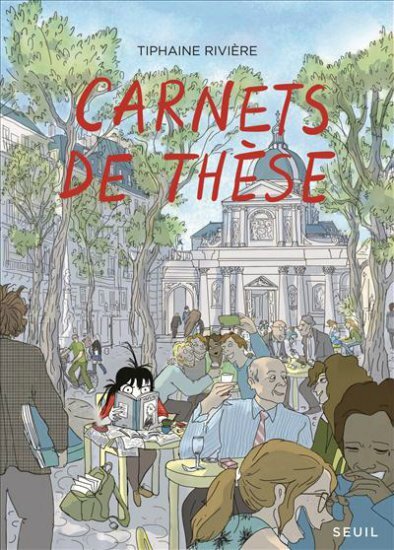

Alors que Tiphaine Rivière sort son « Carnets de thèse », une BD aussi hilarante que désespérante sur l’expérience du doctorat en France, et que je viens de terminer le mien en Belgique, je souhaitais faire un point sur mon expérience de la chose.

Pour une fois, vous trouverez ici moins d’errances émotionnelles – néanmoins présentes car il s’agit d’un élément crucial à prendre en compte dans l’expérience – et plus d’éléments pratiques. Le tout dans l’idée de répondre de façon détournée à la question : est-ce uniquement une aliénation volontaire ? La réponse varie selon le pays et le domaine du doctorat, ainsi qu’en fonction des buts poursuivis par le/la doctorant-e, il me semble. Je livre donc un avis très situé.

Pour info, ce billet est une reformulation d’une réponse faite à une personne qui hésitait à s’engager et qui me demandait conseil : quelle est la réelle charge de travail, quelles sont les perspectives ? J’avais pris quelques minutes pour lui répondre sérieusement. C’est-à-dire autre chose que le « Cours, tant qu’il est encore temps! », qui sort spontanément lorsqu’on reste dans le registre émotionnel (dans lequel j’étais alors plongée jusqu’au cou).

Pour placer le contexte de ma réponse

J’ai été assistante employée à temps plein pendant 6 ans. Mon temps était divisé en un mi-temps thèse, un mi-temps pédagogique partagé entre divers cours et pour divers professeurs... et un troisième mi-temps de valorisation de la recherche et projets divers (sans lequel tu ne te fais pas un nom dans le domaine, ni, c’est mon point de vue, d’expérience valorisable en dehors de l’université) et j’ai terminé l'écriture de mon doctorat hors délai.

Ecrire une thèse ne faisait pas partie de mes projets. Après mon diplôme, j'ai travaillé un an (sur un CDI de 2 ans) dans mon domaine de formation à l’extérieur. Le poste qui s'ouvrait à l’université représentait très pragmatiquement un contrat de 6 ans dans un domaine qui ne regorge pas d’offres d’emploi ciblées. Ce qui a pesé dans la balance : un salaire, être employée sur un sujet qui me plaît, ainsi que l'idée d'intégrer l'université, parce que ça en jette quand même un peu.

A la fin de mon contrat, à moins de ne pas trouver de job hors de l’université, je ne souhaitais pas continuer le parcours académique. Le niveau de sacrifice qu'il demande dépasse de trop loin le nombre de réelles opportunités de postes définitifs et ce fossé chiffré a été accentué par ma déception et mon désaccord grandissants vis-à-vis des choix politiques des universités actuellement.

Exploitation ou non ?

En Belgique, dans mon domaine et dans bien d’autres il me semble, se lancer dans un doctorat sans financement n’est pas la règle mais l’exception (que je n’ai pas rencontrée dans mon parcours). Cela veut dire qu’on a une bourse, ou, dans mon cas, un salaire confortable.

La course aux quelques heures de cours payées en retard lorsqu’elles sont payées, telle que relatée dans la BD n’a pas été ma réalité. Du point de vue de la rémunération, c’était un CDI comme un autre (mais en Belgique comme ailleurs, nous faisons actuellement face aux assauts de la précarisation de ce statut en partie enviable).

Ce contexte pratique fait beaucoup pour ne pas être considéré-e comme quelqu’un qui aurait mis sa vie entre parenthèses pour rester ou redevenir étudiant-e le temps de la réalisation de la thèse. J’ai aussi eu la chance d’évoluer dans un environnement où on m’a confié des responsabilités et des parties ou la totalité de vrais beaux projets, ce qui aide à se considérer et à être considérée comme travailleuse et chercheuse à part entière et non pas comme perdue dans les limbes (ni tout à fait étudiante, ni tout à fait chercheuse, ni tout à fait travailleuse => Je ne sais pas si c’est vraiment comme cela que cela se vit dans d’autres pays dont la France, mais c’est ce que j’ai perçu à la lecture de la BD de Tiphaine Rivière).

Si elle ne réside pas dans le contrat et le salaire, où se loge cette part d’aliénation volontaire qui fait partie du doctorat ?

La plus grosse aliénation volontaire réside dans le caractère personnellement engageant de l’expérience. Peu importe que j’ai essayé de considérer ma recherche comme un job normal, il s’agissait d’un défi solitaire entre moi et moi-même, d’un dépassement de soi, un parcours initiatique. Et c’est ce que j’ai pu constater chez la plupart de mes collègues également. Les errements personnels ou critiques extérieures sont donc souvent vécues comme une atteinte à qui on est et à notre travail plutôt qu’à notre travail uniquement. Tu « deviens » ta recherche.

Cela ne vient pas que de soi : le milieu dans lequel tu évolues accentue aussi cette porosité. Tu apprends et élabore une recherche à partir de rien, mais tu es déjà censé-e être expert-e et maîtriser l’aplomb universitaire. Il y a peu (voire pas, selon sur qui tu tombes) d’espaces bienveillants pour la progression et l’apprentissage. De plus, la réduction cellulaire type de l’université, à savoir « une personne, une recherche, un cv », implique ce flou entre toi et ton travail. Le jeu universitaire est rarement de faire avancer une cause ou un projet à caractère public et/ou collectif, mais toujours, et même lors de projets collectifs et/ou public, de faire avancer sa personne en paraissant plus expert et plus intelligent que la personne d’à côté. Et certaines critiques sont vraiment dirigées contre ta personne ET ton travail.

((Je continuerais à insister dans la suite de ce bilan sur ces deux facettes de l’expérience : le ressenti et le contexte. Car tu as l’impression que si tu n’avances pas, tout est de ta faute, comme s’il s’agissait toujours d’une simple question de volonté personnelle (sensation que l'isolement accentue), alors que les difficultés rencontrées trouvent aussi leur source dans un contexte de travail peu favorable.))

Le point culminant de l'aliéanation volontaire est l'écriture. Ma famille qui avait de la considération pour ce job tant que je sortais livres ou articles ou que j'étais sollicitée par la presse sur l'un ou l'autre sujet (ça marche à la fierté, les parents) n'ont plus rien compris à mon choix de vie une fois que je me suis transformée en écrivaine maudite et torturée devant sa page blanche et que je me suis enlisée. C'est vrai, pourquoi s'infliger autant de douleur dans la vie?

D’autres aspects entre exploitation et aliénation volontaire seront relevés au fil des deux autres posts qui suivront celui-ci :

Le rapport biaisé entre vie privée et vie professionnelle. Le fait que tu es seul-e et mal équipé-e pour avancer mais néanmoins, tout ce que tu fais sert quand même le renom de ton université… qui malgré cela ne te promet qu’un long parcours de sacrifices et de précarité pour espérer gagner une rarissime place en son sein, sans ouvrir de porte mentale à aucune autre alternative, etc.

Mais c'est un peu long (et peu joyeux, même si je ne tais pas le positif et que l'histoire finit bien), donc j'ai divisé en petites bouchées...